安全是电动汽车的生命线,不容忽视。《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》明确提出到2025年电动汽车安全性需要全面提升,为推动新能源汽车产业向更高质量的发展提供更有力支撑。

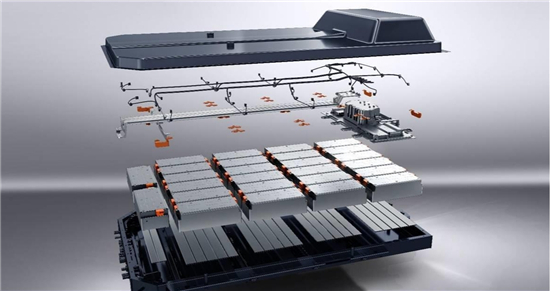

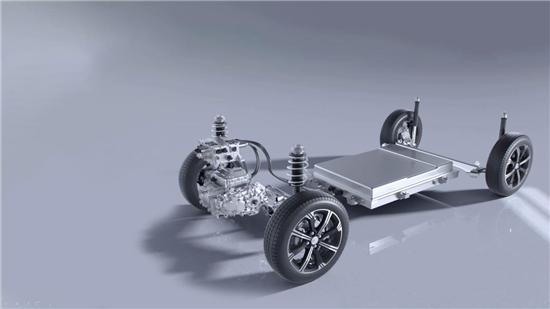

纯电动车和燃油车相比,最大的不同在于内燃机和变速器变成电机和减速器,而且还增加了巨大的动力电池系统。所以电动车在空间布置、重量分布、高压电安全、动力电池防护等方面都与燃油车有很大差异。

这是因为纯电动汽车碰撞时不仅会造成车体变形和乘员机械伤害,还可能因为高压系统的损毁而对乘员造成电伤害、化学伤害、电池爆炸伤害以及燃烧伤害等二次伤害。

从C-IASI测试看电动汽车碰撞安全现状

截至到目前,C-IASI一共对包括蔚来EC6、小鹏G3、理想ONE、特斯拉Model 3、天际ME7、比亚迪汉EV等6款新能源汽车展开了碰撞测试。

从整体成绩来看,除了小鹏G3由于低配车型未配备侧气帘的原因导致正面25%偏置碰撞和侧面碰撞失分未拿到优秀评价以外,其余五款车型在正面25%偏置碰撞和侧面碰撞两项关键测试中都是拿到的优秀评价。

以C-IASI最新一期发布的比亚迪汉EV为例,在正面25%偏置碰撞中,比亚迪汉EV乘员舱上部、下部入侵量都是优秀评价,A柱未变形,乘员舱保持了较高的完整性,假人并未受到挤压伤害。

车身设计讲究的是“软硬兼施”,车头前舱需要适度的软,以吸收碰撞能量,而车身中部则要硬,起到充分支持的效果,前文提到的比亚迪汉EV就是在关键部位如A、B、C柱等区域进行加强,全车共有43处使用了抗拉强度超过1300MPa的热成型钢,保障碰撞过程乘员舱完整性。

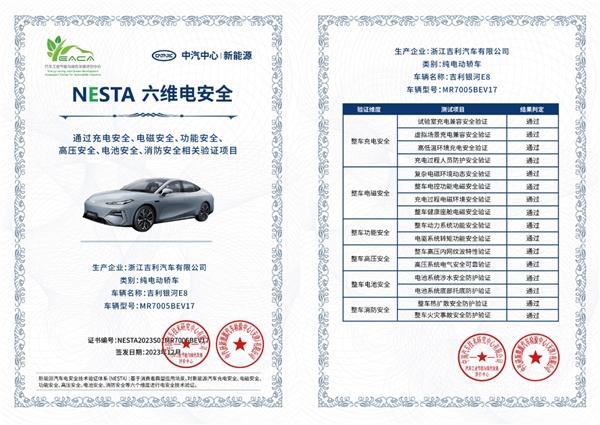

这也得益于汉EV搭载的刀片电池通过高压标识、主被动放电、绝缘耐压、绝缘电阻、绝缘检测、产品和连接器防护等级6层防护设计,以及熔断器、高压互锁、碰撞断高压、接触器及烧结检测、电池安全管理5层防护设计,形成的11层多重防护。

看了C-IASI历年来测试的纯电动汽车成绩,可能会有读者会误认为新能源汽车碰撞安全研发没有难度,实则不然,电动汽车碰撞安全性能开发着实是一门十足的技术活。

在纯电动汽车的碰撞事故中,动力电池受到撞击和挤压引起变形,电池芯体有可能发生热失控起火;电池包内部其它部件在碰撞中也可能会受到挤压和冲击,有发生短路甚至起火爆炸的危险;电池包内部高压线缆和高压器件在碰撞时容易被刮破或者扯断,有可能短路起火,也有可能造成电击伤害,因此电池的防护成为重中之重。

以比亚迪汉EV为例,通过采用大截面的高强门槛+四道横梁配合电池包与门槛之间的安全空间,预留了充分的缓冲余地,对电池形成有效保护。

再比如比亚迪的“刀片电池”,采用创新的造型结构和制造工艺,既是能量体也是结构件,大幅提升单位能量密度的同时,安全性能也上了一个台阶。

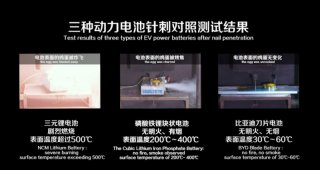

去年比亚迪发布了引起行业热议的刀片电池针刺实验,它是采用5mm直径的钢针,以(25±5)mm/s的速度,从垂直于电池极板的方向贯穿刀片电池的几何中心(实验所用电池SOC为100%)。从视频资料来看,刀片电池在被钢针穿透后,穿刺位置没有火花、烟雾或电解液喷出,表面温度在30-60°之间,在钢针停留在电池中1小时后,电池不起火、不爆炸,顺利通关被誉为动力电池“珠穆朗玛峰“的针刺实验。

电动汽车安全购车消费建议

根据互联网的新闻报告统计,2020年我国发生了数十起新能源汽车事故,其中绝大部分与自燃有关。

正如前文所提到的那样,新能源汽车由于多了这套高压电驱系统的存在,所以在碰撞中更需要对这种关键结构进行更多的考量,避免因为电驱系统的漏电、起火、爆炸等对驾乘人员造成二次伤害。

写在最后:

当下,发展新能源汽车已经成为必然趋势,政策的支持以及消费者认知的改变,促使着新能源汽车的销量一路拔高。但无论国内还是国外,安全问题始终像一朵乌云漂浮在上空,时不时对行业来一个下马威。而对于国内的新能源企业而言,需要涌现出更多如比亚迪这般的品牌,坚持住安全底线,才能在这场白热化的竞争中脱颖而出。

相关文章

相关文章

精彩导读

精彩导读

热门资讯

热门资讯 关注我们

关注我们